【徹底解説】縁起の良い柄である「御所車」とは?

皆様こんにちは。貴迎館の武下です。ラッキーアイテムや縁起物を身に着ける人がいるように、着物の世界にも縁起の良い柄とされているものがあります。その最たる例が「御所車」です。現代においては聞き馴染みがなく、ピンとこないお客様も少なくないかと思われます。実は、日本の歴史において豪華絢爛の象徴とされてきた存在なのです。今回はそんな「御所車」の由来や逸話、込められた意味から現代における扱いまで徹底解説いたします。

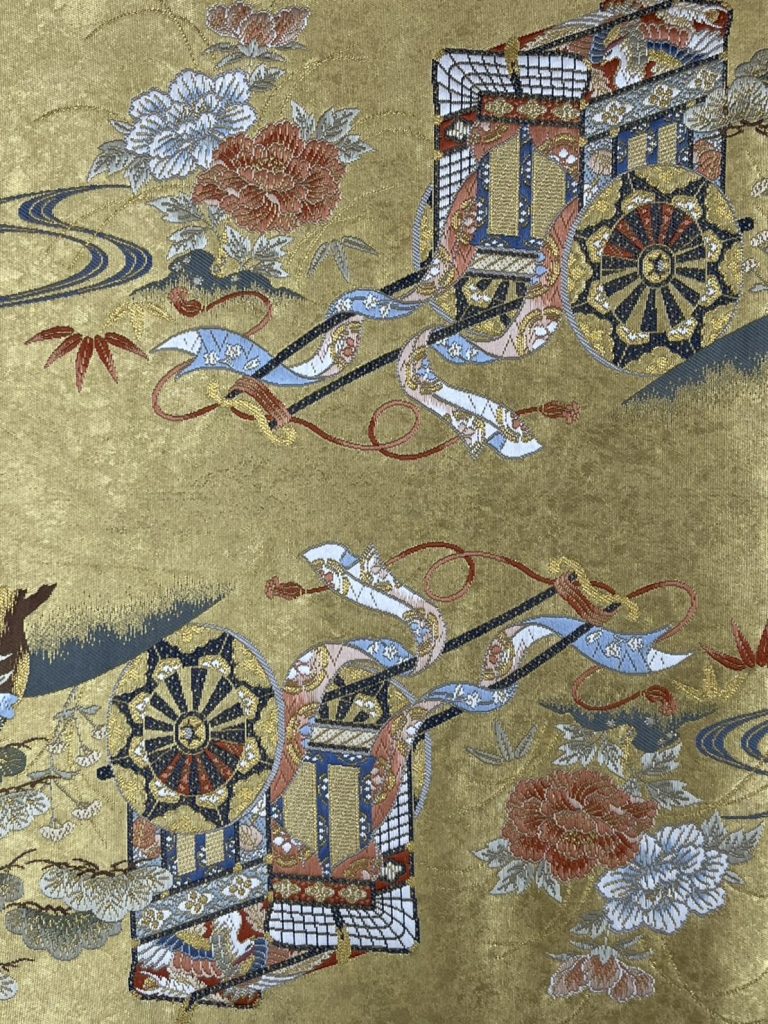

1.御所車=貴族用の牛車

御所車(ごしょぐるま)とは、本来「牛車(ぎっしゃ)」の一種で、平安時代以降に宮中や貴族の中でも特に高位の者が使用した儀礼用の乗り物を指します。なかでも、「御所」とは天皇や皇族の居所を意味しており、「御所の車=御所車」と呼ばれたことで、特別な格式が備わった車輛であることが分かります。

平安貴族の移動手段として使われたこの牛車は、実際には牛に引かせるため、速度は極めて遅いものでしたが、その代わりに装飾や意匠に極めて力が入れられていました。漆塗りや金箔、蒔絵(まきえ)などによって精巧に作られた車体は、単なる乗り物ではなく、権力と美意識の象徴でもあったのです。

また、御所車は時代が下るにつれて実用から離れ、「格式」の象徴として文様のモチーフとなっていきました。現在では、着物や帯、婚礼衣装、ひな飾りなどに見られる「源氏車」というデザインで広く知られています。

2.由来にまつわる二つの説

御所車の由来については、歴史的な経緯の中で複数の説が存在します。第一の説は、奈良・平安時代からすでに皇族専用の牛車が存在しており、宮中で使用されていたものが後に「御所車」と呼ばれるようになったというものです。特に平安貴族の中でも摂関家や親王家など、ごく限られた身分の者だけが使用を許された格式高い乗り物でした。

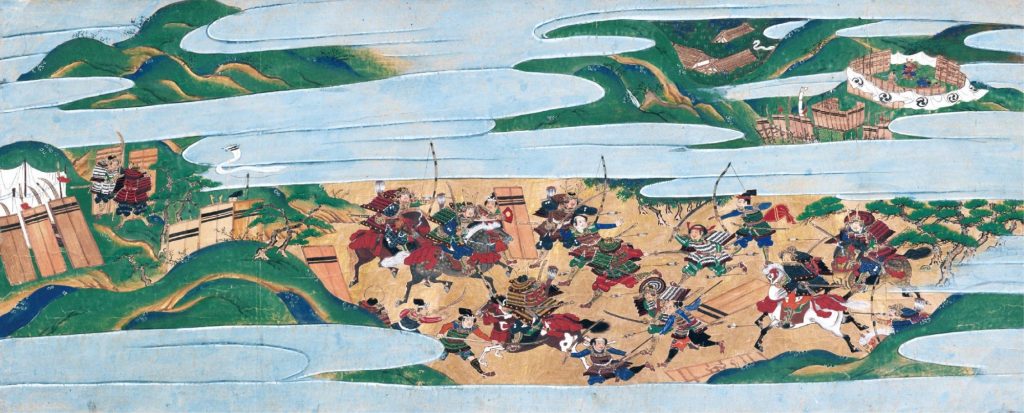

第二の説では、応仁の乱(1467年〜1477年)を境にして、牛車が一般の貴族の間では使われなくなり、儀式の場に限って御所の中でのみ使用されるようになったことから、「御所車」という名前が定着したとされます。応仁の乱によって京都の町は戦火に見舞われ、公家文化も大きな転換点を迎えました。その中で、実用的な交通手段としての牛車は徐々に廃れていったのです。

このように、御所車は実用から儀礼用へと変化し、「儀式」と「象徴性」に重点が置かれるようになりました。その変遷が、現代に伝わる文様や芸術表現に深く影響を与えています。

3.「源氏物語」の象徴

御所車の文様は、平安文学と密接な関係があります。特に『源氏物語』では、登場人物が牛車で邸宅を訪ねたり、恋文を届けたりする場面がしばしば描かれます。たとえば、若紫との出会いや、葵上の一件(六条御息所の車争い)など、車が象徴的に使われる場面が多く、読者に強い印象を残します。

このため、御所車は「源氏物語=高貴で雅な世界」の象徴として、文様の中にも取り入れられるようになりました。特に、車体ではなく車輪の部分だけを意匠化したものは、「源氏車」と呼ばれ、文様として独立した意味を持つようになります。

源氏車は、車輪の外周が風になびくような柔らかいラインで描かれ、桜や楓などの四季の花々とともに描かれることが多く、華やかで優雅な印象を与えます。婚礼衣装や成人式の振袖にも頻繁に使用されるデザインであり、日本人の美意識の粋が凝縮された文様と言えるでしょう。

4.模様に込められた願い

御所車が文様として用いられる際、そこには単なる美しさだけでなく、様々な「願い」が込められています。たとえば、ひな人形に付属する御所車の飾りには、「娘が良縁に恵まれますように」「玉の輿に乗るほどの幸せが訪れますように」といった、家族の切なる願いが込められているのです。

また、産着や七五三の祝い着にも御所車の意匠が用いられることがあり、これは「格式のある家庭に育ち、将来は幸せな人生を送れるように」といった願いの表れです。こうした吉祥文様としての御所車は、人生の節目における儀式や装いと密接な関係を持ちます。

近年では、御所車を用いた手描き友禅の訪問着や振袖が再評価されており、「伝統と願いを纏う」というスタイルが見直されつつあります。

5.現存する御所車

現在、御所車の実物を見ることができる数少ない場所の一つが、京都御所です。そこには、保存状態の良い牛車が2輛現存し、一般公開日にはその姿を間近に見ることができます。これらは、昭和以降に儀式や文化財として再現されたものですが、かつての技法や意匠を忠実に再現しており、平安の空気を感じさせる貴重な存在です。

また、御所内には「御車舎(おくるましゃ)」と呼ばれる専用の車庫が設けられており、これも格式の高さを象徴する建築物です。御車舎の位置は、時代により何度か移転が行われており、最終的に現在の場所に落ち着いたのは昭和初期のことです。

御所車は、見る者に「伝統の重み」「様式美」「日本文化の奥深さ」を感じさせる文化財であり、現代においてもなお、多くの人々を魅了しています。

6.伝統と技巧

御所車は、絵巻物や蒔絵、能装束など、視覚芸術の中でも繰り返し描かれてきた人気のモチーフです。とりわけ、室町から江戸時代にかけて制作された蒔絵の箱物や屏風には、御所車に季節の花を組み合わせた意匠がよく見られます。

こうした図柄では、車に乗るという機能性は取り払われ、むしろ花車のような象徴的表現となっており、「季節の移ろい」や「人生の節目」を表現する手段として用いられていました。つまり、御所車は“動く空間”から“語る図像”へと進化したのです。

例えば、輪島塗の蒔絵作品『繚乱蒔絵 御所車』では、精巧な漆と金銀箔により、春夏秋冬の草花と御所車が一体化して描かれ、日本人の自然観と工芸美の頂点を成しています。こうした作品を見るとき、私たちは単に美術品を鑑賞するだけでなく、そこに込められた願いや物語にも触れることができるのです。

7.古典柄の代表

現代のきものにおいても、御所車文様は晴れ着の代表格として非常に人気があります。特に、成人式の振袖や結婚式の黒留袖・訪問着に多く用いられ、その意味や華やかさから、多くの方に選ばれている文様です。

この文様は、「吉祥文様」として分類されており、婚礼や祝い事の場で着用されることが多い理由の一つでもあります。御所車は、車輪の円形が「円満」や「縁」を象徴し、また車に花を乗せる構図が「幸せを運ぶ」「繁栄を願う」と解釈されてきました。

加えて、御所車文様は「古典柄」として受け継がれており、世代を超えてもその価値が色褪せることはありません。現代的なアレンジを加えたものも多く、クラシックな魅力とモダンな感覚が融合したスタイルが若者の間でも人気を博しています。

きものサロン桂では、伝統的な御所車・源氏車文様を現代的に再解釈した振袖や訪問着を数多く取り揃えています。職人の手描き友禅や刺繍が施された一着一着には、日本の美と格式が凝縮されており、成人式や卒業式、婚礼など晴れの日にふさわしい装いを叶えます。

レンタル・購入どちらにも対応しており、お客様のニーズやご予算に応じた提案も可能です。振袖選びに迷った際も、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートしてくれるので、安心してご利用いただけます。

「吉祥文様である御所車を身にまとい、幸せな門出を迎えたい」――そんな想いを叶えるなら、きものサロン桂へ。伝統と現代が融合した逸品が、あなたの人生の節目をより特別なものに彩ります。

きものサロン桂 貴迎館

〒760-0079 高松市松縄町1067-19

TEL 087-869-2255 営業時間 10:00~19:00

きものサロン桂 丸亀店

〒763-0055 丸亀市新田町150ゆめタウン1F

TEL 0877-58-2255 営業時間 10:00~19:00